本格的な野菜作り

VOL.8

キュウリのすべて

来歴と品種の発達、簡単な栽培法

-

原産はインドのヒマラヤ山脈か?

- 中国語で「胡瓜」、胡とは国の中心を離れた僻地のこと

- 華北型と華南型のキュウリ

-

白イボ万能の時代到来とピカピカキュウリ

- 品種の発達(白イボ万能時代の到来)

- ブルームレス台木の流行

-

栽培あれこれ

- 育苗と苗購入

- 定植と整枝

- 施肥

-

耐病性キュウリ品種の出現とキュウリの病害虫防除

- 病害

- 主な虫害

1原産はインドのヒマラヤ山脈か?

1-1 中国語で「胡瓜」、胡とは国の中心を離れた僻地のこと

キュウリは野生種が発見されないので、原産地は不明の点がありますが、近縁の野生種が依存しているインド側のヒマラヤ南麓地帯の原産といわれています。

西に移動してヨーロッパ型のキュウリになり、東に移動して中国型のキュウリができあがりました(熊沢)。

1-2 華北型と華南型のキュウリ

中国では北方で馴化したものが華北型といって、果実は濃緑色で長形、白イボ、長日・高温期には節は飛びますが、結構雌花の着生も良く、日本に渡来して夏秋キュウリとして珍重されてきました。しかし移植性はあまり良くないものでした。

一方、中国の南方地帯で馴化したものは、華南型といわれ、果実は短形、中には下半分が白い「半白」と呼ばれた品種群もありました。黒イボで低温・短日の条件で各節に雌花をつけ日本では促成栽培などに普及しました。

華北型では早まきができない、かといって華南型の栽培では節が飛んでしまうという寒地型の春まき用には、「加賀節成」や「刈羽節成」など、かなり高温期になっても節が飛ばない品種も普及しました。しかしこれらは苦味の発生や、食味がイマイチということで現在では栽培されていません。

2白イボ万能の時代到来とピカピカキュウリ

2-1 品種の発達(白イボ万能時代の到来)

昭和30年代の終わり頃から、日本人のウマイモノ指向もだんだん激しくなってきました。丁度「プリンスメロン」誕生の頃です。夏秋キュウリに限られてきた白イボキュウリを何とか春栽培して出荷できるようにと、キュウリの育種メーカーの大競争が始まりました。最初はかなり性質が夏秋キュウリに近く栽培しにくいが、味の良い「さつきみどり」、またイボは白く栽培しやすいが、味は黒イボ的でイマイチの「夏埼落3号」などから白イボ時代が始まっています。

その後日本国内の三メーカーの激しい競争が始まり、めざましい品種改良が行われ、早春の促成用から露地栽培夏秋用の品種まで、すべて白イボの品種が完成し、食味もどんどん良くなってきました。開花習性や側枝の出かたも、摘芯栽培に適応して、初期に多かった主枝の雌花が飛び過ぎたり、側枝がでないハゲが多くなるような現象は、姿を潜めてきました。

2-2 ブルームレス台木の流行

昭和50年代からは、有機・無農薬栽培の声がやかましくなってきました。ところが当時売っていたキュウリは皆白い粉を吹いていました。消費者はこの白い粉(ブルーム)を農薬と勘違いし、キュウリの消費が一段と落ち込んできました。ところがある生産者の団体が特別のカボチャに接ぎ木することにより、白い粉を吹かないことを見出し、市場もピカピカで見栄えの良いキュウリに着目、たちまちこの接ぎ木の技術は全国的に広まってしまいました。このピカピカのキュウリはブルームレスキュウリと呼ばれています。

この白い粉はブルームと呼んで、普通に栽培したキュウリには必ず出るものです。決して農薬等ではありません。ブルームレスのカボチャ台木に接ぎ木をしますと、キュウリの果皮は厚くなり決して食べ易いとはいえません。最近はブルームをわざと吹かせたキュウリも、本来のおいしいキュウリだとして市場に出荷されています。白い粉を吹いているのですぐ判ります。

(栃木県馬頭)

(側枝はきれいに欠いてある)

(べと病防止のため

下葉かきしてある)

3栽培あれこれ

3-1 育苗と苗購入

- (1)育苗の方法

-

キュウリは代表的なウリ科野菜ですが、特に栽培は困難なことはありません。用意するものは野菜種まき用床土(市販品があります)を水稲の育苗箱に満たし、6cm間隔にまき溝をつけ2cm間隔に横並びに種を置きます。同じ土で軽く覆土をして上から手のひらで十分鎮圧をします。それから箱全面を新聞紙で覆い、その上から如露(ジョウロ)で灌水をします。今の気象でしたら特に加温は要りませんが、寒地では地温が30℃になるように育苗箱の下にサーモスタットと接続した電熱線を張ると、発芽までの適温が保てます。

播種後翌々日の夜から発芽が始まりますが、電熱線の温度を次第に下げるようにします。完全に発芽するまでに23℃まで下げていきます。

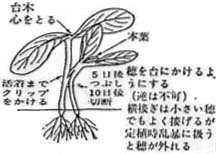

双葉(貝割葉)が完全に展開したら鉢上げをします。高温期は本葉2枚程度までに定植しますので、鉢は径5~6cm程度の小型の鉢で結構です。「つる割病」や「疫病」の多いところでは接ぎ木をしなくてはなりません。台木は新土佐カボチャ・黒ダネカボチャ等に接ぐとブルームのあるキュウリがなりますが、メーカー指定のブルームレスの台木に接ぐと、ピカピカの果実が得られます。接木は最も やりやすい「呼び接ぎ」の方法を図解しておきましたが、台木は切り下げ穂木は切り上げしてかみ合わせます。接木をする時期は鉢上げと同時に行います。 - (2)購入苗の選び方

- 大規模に栽培していない農家や家庭菜園では苗を購入する位が普通で、無接木苗は安いのですが、土壌病害(特に「つる割病」)の発生する所では、栽培途中に枯死してしまいます。病気のでないところではこの無接木苗でよいのですが、果実に必ずブルームが発生します。接木苗は最近は殆どブルームレスの台木に接木をしていることが多いので、ピカピカの果実になりますが、ブルーム(白粉)の出る果実の方を好む方は、苗木を販売している園芸店などに良く相談してください。今の時節ですとできるだけ若苗のほうが定植後の生育はよくなります。

3-2 定植と整枝

植穴は株間を40~60cmとし予め水を十分入れておきます。苗は予めドボンと水に浸しておき、定植はできるだけ風がない日の夕方に行います。苗と植え穴に十分水を入れておけば、定植してからよほどお天気が続かない限り、水をやる必要はありません。十分水を施さないで定植してあとからジャンジャン水やりをすると、株元の土を締め過ぎてしまい、その後の発根が悪くなり初期の生育が大変悪くなります。夏栽培は以前は地這い栽培も見られましたが、地這い栽培では果実の色つきも悪く曲がり果も多いので、最近ではほとんど立ち栽培です。

以前黒イボの節成キュウリの時代には、主つる1本をどんどん伸ばし、施設栽培では天井につかえそうになると、つる下げで対応しましたが、現在の白イボキュウリでは図2のように全く異なった方法になっています。

まず主つるはまっすぐに伸ばし、15~20葉程度で摘芯します。また4節以下の腋芽はできるだけ早く摘除します。この摘除は早めに行わないと、上部からよい腋芽(子つる)が出てきません。5接以上の腋芽は密植の場合は側枝用1枚で、疎植の場合は2葉で摘芯します。白イボキュウリは主枝からも成りますが連続節成にはならず、また側枝の第1節には必ずといってよいくらい雌花が開花して着果します。次々子つるから孫つる、孫つるからひこつると出てきますが、余り薮にしないために、子つる以外は1節摘芯とします。

この整枝方で最も注意しなくてはならないことは、果実の成る場所が次第に株のあちらこちらになり、収穫忘れの果実が出やすいことです。特に葉が茂り過ぎると、お化けのような大きな果実にしてしまうことがありますので注意が必要です。

3-3 施肥

- (1)施肥の考え方

-

果菜類は各野菜の中で最も生殖生長型で育つものです。しかしキュウリのように未成熟の果実も収穫するものは、果菜類のなかではかなり栄養生長型に育つものです。同じウリ類でもスイカ・メロン・カボチャ・のように種子が熟して収穫するものとは大分異なっています。常に極端にならないようにみずみずしく育てるのが要決です。しかし夏キュウリを余り栄養的に育てると、葉ばかり大きくなってキュウリの着果も悪くなります。さあ大変と灌水を節約すると、今度は果実が尻細になってしまいます。

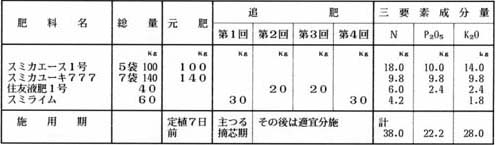

住友化学の施肥例では、DCS入り「スミカエース」の上手な利用で、好成績を挙げている地域が多いようです。特に有機と併用でますます効果をあげています。冬季低温期の早もぎのキュウリは、硝酸分をやや多くしたほうが良い結果となり、逆に高温期の栽培は硝酸分をかなり減らしたほうが良い結果が得られます。

いずれもキュウリは水はけが良いところで、適度の灌水が良品豊産の要因となっています。

(2)施肥の実例

| ◇ 越冬キュウリの施肥設計(追肥に液肥利用) |

|

|

注: (1)「スミカユーキ777」は「横綱1号」「アニマル(有機100%)」「バイオベレ」など有機100%の配合肥料と置き換えてもよい。 (2) 堆肥や石灰資材は慣行通り施す。 |

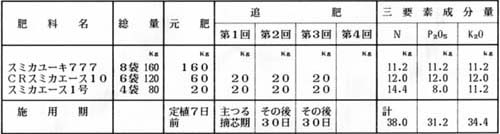

| ◇ 冬まき春キュウリの施肥設計(追肥は「スミカエース1号」利用) |

|

|

注: (1)「スミカユーキ777」は「横綱1号」「アニマル(有機100%)」「バイオベレ」など有機100%の配合肥料と置き換えてもよい。 (2)堆肥や石灰資材は慣行通り施す。 |

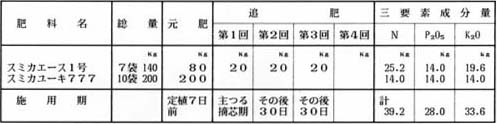

| ◇ 春植えキュウリの施肥設計 |

|

| 注: (1)堆肥や石灰資材は慣行通り施す。 |

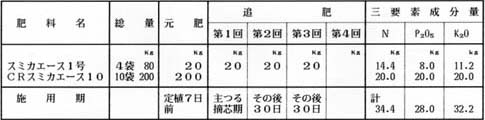

| ◇ 盛夏期栽培の設計(「CRスミカエース10」単独使用) |

|

| 注: (1)堆肥や石灰資材は慣行通り施す。 |

| ◇ 夏秋栽培の設計(有機兼用) |

|

|

注: (1)「スミカユーキ777」は「横綱1号」「アニマル(有機100%)」「バイオベレ」など有機100%の配合肥料と置き換えてもよい。 (2)堆肥や石灰資材は慣行通り施す。 |

(3) 上記住友肥料の解説

- ◇ 「DCS」とは?

-

硝酸化成抑制材の一種で住友化学で発明されたものです。アニリンの2塩化物にコハク酸が結合したもので、他社の硝酸化成抑制材に比較して、ある程度量を使用すれば、高温期でもかなりの効果が期待できます。

硝酸化成抑制材の効果によりアンモニア態窒素が亜硝酸態窒素に簡単に変化しないで、アンモニア態窒素が長続きする効果のほか、作物の根張りが良くなりがっちり育てることができます。また有機に作用してガス害を防止し、有機質肥料の効果を高めます。またキュウリに対しては、大変味を良くしています。 - ◇ 「スミカエース1号」(18-10-14)

-

昭和45年発売の最も歴史が長いDCS入り肥料です。窒素成分量18%とかなり濃度が高く、そのうち7.5%が硝酸態窒素、10.5%がアンモニア態窒素です。DCSはアンモニア態窒素に対して2.86%含まれており、速効性でありながら、肥効が長持ちする肥料です。

冬春キュウリには味を良くすると各地で使用され、30年の歴史を保っています。注意点は硝酸態窒素の濃度が高いので、一度に大量の施肥は禁物です。また微量要素は特に含まれていませんので、欠乏地帯では、別に総合微量要素材を施してください。 - ◇ 「CRスミカエース10」(10-10-10)(他にマグネシウム・ほう素・マンガンを含有)

-

平成元年発売のDCS入り肥料です。窒素成分10%中硝酸態窒素は2%と、「スミカエース1号」の1/3以下です。またDCSはアンモニア態窒素に対して3.75%と多く含まれています。このため低温期には「スミカエース1号」より鈍い効果になりますが、持続性はより優れています。

キュウリには春から夏秋の栽培で効果を発揮します。低温期には「スミカエース1号」中心、高温期は「CRスミカエース10」中心、中間期は両者の適当な配合で腕を見せてください。 - ◇ 「スミカユーキ777」(7-7-7)

- 有機率73%の有機配合肥料ですが、DCSが含まれているため、効果は100%有機配合と同等の効果があります。スミカエース各銘柄と大変相性が良く、冬春キュウリの使用例を挙げておきましたが、他の季節でも十分利用性があります。

- ◇ 液肥「スミライム」(7-0-3)

- 「スミライム」は硝酸カルシウムにカリ分と微量要素を配合した液肥です。低温期の栄養補給や追肥と追肥の間のつなぎ肥や、栽培末期の株が弱ったときの起死回生に大変有効です。300倍以上に薄めれば葉面散布も可能です。

ハウスキュウリ

(茨城県真壁町)

(新潟市曽野木)

(JA北つくば)

4耐病性キュウリ品種の出現とキュウリの病害虫防除

4-1 病害

一期羅病すると回復は無理です。

- (1)べと病

- 梅雨期など湿気の多い時期に発生します。 葉に茶褐色の不定形の病斑を作り、葉を枯死に導きます。 ベランダの雨の当たらない所では、「ダコニール1000(フロアブル)」の1000倍液と「ベネセット水和剤」の1000倍液を10日~14日に1回程度交互散布すれば、予防も兼ねて防除可能です。

- (2)うどんこ病

- 以前は秋作に多かったのですが、最近は春作にも多く発生するようになりました。 白いうどんこ状の胞子が多数付着します。 これも予防的に「ダコニール1000」1000倍および「ポリオキシンAL水溶剤「科研」」5000倍液を10日~14日間隔で2~3回散布します。

- (3)つる枯病

- やはり梅雨期など湿気の多い時期、特に果実の肥大期以降に発生が多くなります。 はじめ枝が水浸状になり、そのうち茶褐色のヤニを生じるようになります。 「スミレックス水和剤」1000倍および「ベンレート水和剤」2000~3000倍がつる枯病に登録があります。

- (4)CMV(キューカンバーモザイクウィルス)

- 羽の生えたアブラムシが飛来してウィルスを伝播して発生します。 葉はモザイク状になり、生長点も萎縮して生育は極めて不良になります。 何とか果実をつけることもありますが、満足に太らず、変な模様も出てきます。 春作には収穫期近くになってから発生しますが、抑制栽培では初期から発生するので大きな被害になります。 栽培施設の入り口や窓を寒冷紗で覆い、羽の生えたアブラムシの侵入を防ぎ防除します。

- (5)褐斑病

-

最近、大産地で被害が目立つようになりました。

なるべく早く病害を発見して、半予防的な薬剤散布が有効です。

登録農薬としては、「ベネセット水和剤」「ダニコール1000」「スミブレンド水和剤」があります。

4-2 主な虫害

- (1)アブラムシ

- ウィルスを媒介したり吸汁害を与えたりして、被害は馬鹿になりません。 簡単な防除法としては植え穴に「ダントツ粒剤」「ベストガード粒剤」および「スミフェート粒剤」を株あたり1~2gを入れておきますと、防除は大変楽になります。

- (2)ワタヘリクロノメイガ(ウリノメイガ)

- 夏から秋にかけて発生が多い害虫です。 効果のある薬剤は少ないのですが、住友化学の製品としては「ゼンターリ顆粒水和剤」がうり科野菜類として登録があります。