本格的な野菜作り

VOL.7

メロンのすべて

来歴と品種の発達、簡単な栽培法

-

高級貴重品扱いの果実で始まったメロン

- ヨーロッパのメロン、日本への伝来

- メロンの大衆化

- メロンの品種あれこれ

-

栽培と施肥

- 育苗と苗購入

- 定植準備と定植

- 定植後の生育

- 開花と交配・着果

- 硬化期とその後の管理

- 肥大期とネット期

- 糖度上昇期

- 収穫期

- 収穫後、食べるまで

-

病害虫とその防除

- 病害

- 虫害

1高級貴重品扱いの果実で始まったメロン

1-1 ヨーロッパのメロン、日本への伝来

明治の中頃の新宿御苑は、米と畜産物以外の天皇家の食料品を生産する大変大切な農場でした。そこには福羽逸人という有名な栽培家がおり、先ずフランスからメロンの種子を輸入し、フレームを作って栽培が行われ、何とか天皇においしく食べてもらおうという努力が続けられました。

しかし当時のフランスのメロンは、香りはすばらしかったのですが、甘さはイマイチでした。 続いて福羽は当時イギリスのガラス室で栽培されていた温室メロンを導入しました。このほうはかなり甘くておいしいものを作ることができましたので、財閥の三井、岩崎(三菱)、大隈等のそうそうたるお金持ちの邸宅で栽培されるようになりました。

東京大学でも栽培されましたが、メロンの庶民に縁の無い高級果実という観念は、このような歴史から植え付けられたものです。メロンは一般庶民にはとても手を出せない高級果実でした。

1-2 メロンの大衆化

戦前の庶民のメロンは東洋系のマクワウリでした。日本に中流階級が少なかったころは、メロン類もイギリス系の高級メロンか東洋系のマクワウリしかなかったわけです。

戦後、日本人が一億総中流意識を持ち始めてから、メロンも中流意識の品種が生まれてきました。昭和37年に出現、たちまち3,000ヘクタールの栽培面積に広がったのは、実に甘い「プリンスメロン」だったのです。日本のマクワウリの中では最もおいしいといわれた「ニューメロン」とフランス原産の「シャランテ」という品種が交配されたものです。まさに庶民には大変な贈り物でした。

ところが人間は贅沢なもので、「プリンスメロン」の味は本当のメロンではないと、品種改良の力で、栽培し易くなった洋種メロンが、次々と市場に現れるようになりました。 ハウスメロンといわれる、「コサック」「ふかみどり」「アンデス」「アムス」等の品種がこれです。「アンデス」「アムス」は今でもかなりの面積が栽培されています。上手にできたこれらのメロンは、温室メロンに負けない味のものまで生産されています。

「アールス フェボリット」

「アールスナイト夏系2号」

「アンデス」

これは銚子産

「市場小路」

「改良クルーガ」

1-3 メロンの品種あれこれ

今日本には大変沢山なメロンの品種が流通しています。温室メロンとマクワウリしか無かった時代に比べれば大変な変わりようです。以下現在日本で流通している主な品種について解説しましょう。

- (1)温室メロン

-

正真正銘の温室メロンとは、静岡県や千葉県の立派なガラス温室内で、ベッドやベンチの上で栽培されている、「アールス フェボリット」種のことをいいます。市場ではダンボールに「温室メロン」と書かれながら、ビニールハウスでベンチやベッド無しの地床で「アールス フェボリット」そっくりの品種が栽培されていますが、これは温室メロンとはいえません。

「アールス フェボリット」種は大正14(1925)年にイギリスから輸入された品種です。メロンは特性として高温期に作れば大玉になり、低温期には小玉になります。それでは商品としてはまずいので、四季1.2~1.5kg程度の大きさに揃えて出荷する為に品種改良が行われ、今では10数系統のメロンやその交配種が栽培されて、1年中揃った大きさのメロンが出荷できるようになっています。バブルがはじけても、高級果実店では1果2万円という品も売られています。安いものでも3000円はするようです。 - (2)アールス系メロン

-

この系統は約20年前から栽培されるようになった、ベッドやベンチを使用しないビニールハウスの地床栽培でも栽培できる、「アールス フェボリット」の血を引いたメロンの系統です。最近の品種はつる割病に抵抗性、うどんこ病に耐病性であり、大変栽培し易くなりました。包装は温室メロンと同様で、温室メロンと標記されていますが、価格は1000~2000円程度と格安になっています。最近は品質も大変良くなってきました。

代表品種としては、「アールス セイヌ」「アールス ナイト」「クレスト」「雅」など多数存在していますが、各品種とも四季栽培ができるよう、作季によっていろいろの系統が育成されています。 - (3)ネット系ハウスメロン

-

この系統は戦後昭和20年代半ばから、島根県農業試験場の故角田重資氏が育成を始め「新芳露」「芳潤」等の品種を発表しています。30年代には山形県庄内の故斎藤松太郎氏の「ライフ」の育成がありました。これらは何れも当時の農林省育成の温室メロン「パール」を片親に利用していますが、日持ちという点には難色がありました。

この時代のメロンは日持ちもない上、ほとんど甘くない品種もあり、千葉大の故藤井博士は「百鬼夜行」とまで嘆いておられました。安定第1号は昭和46年、当時藤井博士が所長だった日本園芸生産研究所(以下「園研」と略)発表の「コサツク」です。この品種はまだ耐病性に問題はありましたが、続いて昭和48年、新潟園試からつる割病抵抗性、うどんこ病耐病性の「ふかみどり」が発表され、漸く安定時代に入りました。昭和49年には園研から「アムス」の発表、昭和52年には当時の坂田種苗から「アンデス」の発表があり、これらの品種は現在でも類似系統を含め、大量に栽培されています。

緑肉のネット系で「アムス」「アンデス」のほか、現在栽培が多いのは、「シグナス」「アンデス2号」「肥後グリーン」「オトメ」「ベールグラン2号」「HN21」「アンデス5号」「ローランL」「タカミ」「ルイス」「ボーナス2号」「市場小路」「デリシイ」「グレース」「キスミー1号」「HN27」「キングメルテー」「G08」「G31」「改良クルーガ」など数多く存在しています。 - (4) ネット系ハウスメロン(赤肉)

-

現在利用されている一代交配種(F1)の元祖は、昭和14年に育成された「アールス×スパイシー」に始まります。このメロンは、その後「北海道キング系メロン」と総称され、現在の「夕張キング」や「札幌キング」となっています。耐病性にも欠け、日持ちも短い品種ですが、食味の点で評価され、北海道では根強い力を持っています。

それ以来戦後にかけて、かなりの品種が育成されていますが、現在流通している主な品種を掲げておきましょう。北海道地区では「ルピアレッド」「I-K」「R113」「エルシー2号」「キングルビー各系」「モナミレッド」があります。府県では平成2~4年頃、赤肉ブームとなり、多数の品種が発表されましたが、生き残ったものは少なく、「クインシー」「夏のクインシー」の2品種が大部分で、それに北海道で大勢力の「ルピアレッド」も栽培されています。南のほうでは「パリス」の各系、「ティファニー」等も栽培されています。

赤肉メロンの育種は、アメリカの露地メロン品種(いわゆるカンタロープ)がほとんど赤肉なので、それを利用すれば育種は簡単と思われていましたが糖度が十分でなく、直接は利用できず育種家は苦労しています。 - (5)ノーネット系メロン(洋種メロンのみ利用)

-

世界にはネットのないメロンも多数存在しています。岡山県のブドウガラス室の間作で栽培されていた温室メロンの「ハネデュー」は、アメリカのカリフォルニアでは露地でゴロゴロと栽培されています。日本には泥の付いた跡が残るような果実が輸入されています。同じ品種でも栽培法でかなりの差が出てきます。

戦後日本で育種されたものとしては、奈良のスペインメロン株式会社で、スペインから輸入したノーネットメロンを純系淘汰して昭和41年「スペインメロンのぼる3号・同2号」を固定種として発表しています。実用的なF1品種では、園研から昭和45年に発表された「アイボリー」があります。これらは現在では、ほとんど栽培されていません。

小林種苗から昭和52年に発表された「ホームラン(スター)」は、25年たった現在でも日本の代表的品種になっています。このほか主要品種としては、「ビレンス」「カントリー」等があります。

「夕張メロン」

「ルピアレッド」

「R113」

アメリカ産の「ハネデュー」

「ホームランスター」

「パパイヤ」メロン

- (6)ノーネット系メロン(マクワウリも利用)

-

何といっても代表的な品種は「プリンス」です。昭和37年に坂田種苗(当時)から発売され、その後耐病性を改良されたものを含めて、もう40年の寿命を保っています。「プリンス」が発表されて毎年栽培面積を激増させていた頃、他社も両親系統がわかったのでこぞって類似品を発売しましたが、「プリンス」のように栽培は伸びませんでした。その原因は裂果性で、プリンスの片親となった、フランスの「シャランテ」のある系統が最も裂果に強かったので他社の追随を許さなかったわけです。「エリザベス」も歴史は古く、みかど育種農場での発売は、昭和43年です。しかし当初の「エリザベス」は現在のものとはかなり異なった系統です。

このほか現在でも栽培されている品種に、スペインメロンKK育成の「キンショー」があります。独特の濃い黄色の外皮は果物の盛り籠に入れても色を添えるので喜ばれています。大和農園の「アスコット」も同様目的に使われています。愛三種苗の「パパイヤ」はネーミングで、一時は大受けした品種です。

ノーネット系メロンは洋種系統だけ使用の品種も、日本のマクワウリを利用した品種も比較的短命のものが多かったようです。この一番の理由は裂果性で、栽培中簡単に裂果してしまうような品種は商品率が低く割合に早く淘汰されたようです。 - (7)新しい黄色になってから収穫するネットメロン

- これはまだ日本で数種類しか発売されていませんが、果皮が完全に黄化してから収穫するもので、完熟果が収穫できます。普通のメロンであれば黄色くなってしまえば日持ちは終わりなのですが、この種のメロンは果皮の黄化後3~4日後に食べ頃になり、しかもその食べ頃が長続きするのが大きな特徴です。最初はサクサクの味で、次第に普通のメロンらしい味になってきます。糖度は大変高いのですが、決していやらしい味ではありません。サカタのタネ発売で果肉が緑色の「緑の妖精」、協和種苗発売の「味の香」、小林種苗発売の「エリカ」等がこの仲間です。

いまでも栽培は続いている。

「ニューメロン」

収穫前の葉枯れ現象

2栽培と施肥

メロンの栽培は長年手がけているプロの栽培者でも時として失敗します。プロ用の教科書はいろいろ発売されているので、家庭菜園やベランダでぜひメロンを作ってみたいという方にピントを合わせて解説します。

2-1 育苗と苗購入

家庭菜園でメロンを作りたいという方は、信用のある園芸店からの購入をお勧めします。ホームセンターでも品種名をはっきりさせて販売している店舗や、専門の店員がいて栽培法まで教えてくれるような店があれば、特に園芸店からでなくても結構です。初心者の方は品種は「プリンス」で、すぐ植えられる成苗を購入されたほうが無難です。ネットメロンに挑戦したい方は、「アンデス」や「アムス」「市場小路」等がつくりやすいほうです。

育苗を自分で行いたい方は、初心者ではやや高温になってから苗作りを開始したほうが無難です。ただし遅まきは収穫期が高温期になるので、耐暑性のない品種はなかなか甘くなりません。

2-2 定植準備と定植

(過燐酸石灰)

家庭菜園でメロンを作られる方は、是非ビニールで屋根を掛けて下さい。低い屋根で地這い栽培でしたらトンネル状に、立ち栽培の場合は屋根がビニールハウス状ならば最も良いです。都会で菜園のない方は、天井があって雨があたらない、日あたりの良いベランダで栽培します。やや大型のプランターであれば1基に2株、やや大型の植木鉢であれば、1基1株とします。プランターや鉢に入れる土は、無肥料のpHだけを調整してある園芸培土を9分目くらい入れます。

肥料は住友化学の「EXスミカエース14」を1株あたり50gよく床土に混ぜ合わせます。両肥料とも手に入らないときは、窒素成分が14%くらいの「スーパースミコート肥料 120日タイプ」または他の緩効性肥料を利用します。一般の化成肥料しか手に入らない場合は、土に混ぜる量はオール14の肥料で30g程度とし、20gは、果実が肥大始めのときに追肥として地表面に施肥して時々灌水を行います。

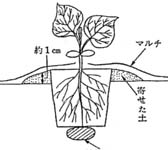

定植は図のように地表面からやや浮かせながら、土寄せをして定植します。暖かい日を選んで、植穴に25℃くらいの水を入れておき、植える鉢も同温度の水にドボンと浸してから植えるようにします。このとき十分に水遣りをすればしばらく水を掛けなくても十分活着します。低温期にはプランターや鉢の土の表面にマルチといってポリエチレンのフィルムで覆うと地表温度を高めに保てます。

2-3 定植後の生育

ベランダはガラス扉があって夜は閉められればよいのですが、それが出来ない時は、木枠をプランターや鉢に掛けられるようにして、夜間や曇雨天の日には保温します。次第につるが伸びてきますから、園芸店で売っている、プラスチック(中は金属)製の支柱を立てて誘引してやります。

本葉が次々出てきて、本葉の脇に枝も出てきますが、10節を含めたそれより下の脇芽は全部きれいに欠いてやります。11節から14節までは脇芽を伸ばして2葉目の先で止めます。上に伸びていったつるは25葉で摘芯するようにします。

2-4 開花と交配・着果

定植後35日くらいで雌花が開花しはじめます。メロンの雌花は正確には両全花といって雄蘂もあります。開花したらこの花を柔らかい筆でなでてやってください。最初に開花した付近の雄花をなでてから雌花をなでると、尚確実な交配が出来ます。交配期間中は水遣りをやや控えてください。

気象条件がよければ、毎日1花4日で4花続けて開花します。2~3日すると受精した花は子房がふくらんできます。そうしたら、子房が長めの一番肥大した幼果を1つ残して、他の果実は枝ごと取り去ります。「プリンス」のような小型の果実は2果連続で2果着果とします。着果を確認したら灌水を復活します。

2-5 硬化期とその後の管理

「プリンス」のようなノーネットのメロンは関係ありませんが、普通のネットメロンには硬化期という時期が存在します。交配後10日から13~15日くらいの間になります。この時期はメロンを叩くとカンカンという音がするくらいです。

この時期に灌水量を多くすると、メロンが裂果してしまうことがあります。この時期の灌水は控えて、硬化期の終わりにネットのひび割れが出始めたら、灌水を開始して徐々に水量を増やすようにします。植木鉢やプランターでは1~2株程度の灌水量は僅かなものです。水をやり過ぎて過湿障害を起こさないようにしましょう。

ネットが細かい品種は最初のひび割れも遅いものです。このような品種では、ネットの割れめが遅れても灌水を再開しても裂果にはなりません。硬化期の終わり頃に図2のように玉釣りをします。天井から紐を下げてください。

2-6 肥大期とネット期

開花後13日くらいから目に見えて果実が肥大していきます。灌水量を次第に増加させて果実の肥大を助けてください。ネットも次第に張り始め、開花後40日くらいで完成し、果実の肥大も僅かになっていきます。ネットの完成期からは灌水量を徐々に減らしていきます。鉢やプランターは大変小さいので、灌水量が多くなりすぎないよう十分注意してください。

2-7 糖度上昇期

メロンの特性で収穫15日前あたりから、果実内の急激な糖度上昇が始まります。この時期は灌水量を次第に減らしていきますが、鉢やプランターの管理では、灌水管理が極端になりやすいので、十分注意してください。この時期はメロンの一生にとってもっとも大変な時期で、我と我が身を滅ぼして果実の糖度上昇に全力投球しているのです。

この時期の極端な整枝、極端な灌水量の削減は根を弱らせる最大原因です。株に負担を掛けすぎないように、最も慎重に管理を続けましょう。株が障害で弱るのは、この糖度上昇期です。着果数を無理に増やしたりすると、写真Aのように葉枯れを起こし糖度も上がりません。

2-8 収穫期

出荷用はやや早めに収穫しますが、自家用は十分完熟してから収穫をしたほうがおいしく食べられます。ただ品種によってはあまり完熟までおくと、へた離れや果肉の醗酵を起こすことがあります。果梗部分がややふくれあがったり、果底の部分がやや黄化したりすれば収穫してください。

2-9 収穫後、食べるまで

メロンはどんな日持ちのない品種でも、収穫後はすぐ食用になりません。「アンデス」「アムス」で4~5日程度たってから食べ頃になります。保存は常温の室内に置いてください。冷蔵庫に入れるのは食べる半日前程度にしてください。収穫直後から冷蔵庫に入れると、固いままになってしまいます。

着果数が多すぎて葉がしおれた現象。

これでは甘くならない。

以前は秋作に多かったが、

最近は春作にも発生。

3病害虫とその防除

3-1 病害

一期羅病すると回復は無理です。

- (1) べと病

- 梅雨期など湿気の多い時期に発生。 葉に茶褐色の不定形の病斑を作り、葉を枯死に導きます。 ベランダの雨の当たらない所では、「ダコニール1000(フロアブル)」の1000倍液と「ジマンダイセン水和剤」の600倍液を10日に1回程度交互散布すれば、予防も兼ねて防除可能です。

- (2)うどんこ病

- 以前は秋作に多かったのですが、最近は春作にも多く発生するようになりました。 写真のような白いうどんこ状の胞子が多数付着します。 これも予防的に「ダコニール1000」700倍または「ポリオキシンAL水溶剤「科研」」1000~2000倍液を着果確認後くらいの時期から2~3回散布します。

- (3)つる枯病

- やはり梅雨期など湿気の多い時期、特に果実の肥大期以降に発生が多くなります。 はじめ枝が水浸状になり、そのうち茶褐色のヤニを生じるようになります。 患部の塗布剤としては、「ポリオキシンAL水溶剤「科研」」10~50倍があります。

- (4)CMV(キューカンバーモザイクウィルス)

- 羽の生えたアブラムシがウィルスを伝播して発生します。 葉はモザイク状になり、生長点も萎縮して生育は極めて不良になります。 何とか果実をつけることもありますが、満足に太らず、変な模様も出てきます。 春作には収穫期近くになってから発生しますが、抑制栽培では初期から発生するので大きな被害になります。 栽培施設の入り口や窓を寒冷紗で覆い、羽の生えたアブラムシの侵入を防ぎ防除します。

3-2 虫害

- (1)アブラムシ

- ウィルスの仲介をしたりそれ自身が吸液の害を与えたり、被害は馬鹿になりません。 簡単な防除法としては植え穴に「ダントツ粒剤」株あたり1~2gを入れておくと、防除は大変楽になります。

- (2)ワタヘリクロノメイガ(ウリノメイガ)

- 夏から秋にかけて発生が多い害虫です。 効果のある薬品は少ないのですが、住友化学の薬剤としては「ゼンターリ顆粒水和剤」1000倍がうり科野菜類として登録があります。