農業TOP EYE

「農業TOP EYE」は、経営・農業機械・人材教育・販売などをテーマに、多彩な業界のキーパーソンにインタビューし、農業経営に役立つ情報をお届けするコーナーです。

第6回は、スーパーやコンビニエンスストア、外食チェーンなどへの青果物卸・仲卸業を展開し、当社関係会社の住化アグロソリューションズとの取引会社でもある、東京促成青果株式会社の代表取締役社長 大竹康弘氏にお話を伺いました。

産地と量販店をつなぐ

コーディネートや、

食育・

フードロス問題にも

取り組み、

「食」の

社会貢献をめざします。

東京促成青果株式会社

代表取締役社長

大竹 康弘 氏

取材日:2019年2月26日

スーパーマーケットなどの量販店では、

青果物のニーズにどのような

トレンドが

ありますか。

大竹社長 長引くデフレの影響を受けて「低価格志向」が続いているのが現状です。しかしながら、昨年の秋から青果市場の野菜相場は低迷しており、市場の卸価格が低い割にはスーパー等の量販店の小売価格は下がっていません。消費者の財布もなかなか緩むことがなく、店頭の商品が動きにくい状況が続いています。また、物流費が上昇している関係で、地産地消をめざす産地が増えている傾向にあるので、道の駅など地場に根付いた産直販売拠点は、今後増えていくかもしれませんね。

野菜相場が低迷している背景には、

どのような理由があるのでしょうか。

大竹社長 市場の野菜相場は3~4日あるいは1週間ぐらいのサイクルで変動しています。変動の要因は、天候による作況や輸入状況など様々です。例えば、今年の冬は東日本で雪が多く、レタスの出荷量が減った分を輸入レタスで補いましたが、2月にはカラッとした天気が続いたので九州のレタス産地からの出荷量が増え、輸入ものとぶつかって相場が急激に下がったんです。また、はくさいの相場低迷も去年の夏ごろから続いており、豊作だったにもかかわらず、暖冬で鍋物などの需要が伸びなかったという需給バランスの不一致が影響しているようです。

トマトなど果菜類の相場については

いかがでしょうか。

大竹社長トマトは10月が産地リレーの端境期でモノが市場に少ない時期ですが、それを超えると産地間競争で出荷量が一気に増え、値崩れしやすいんです。レタスやはくさいなどの葉菜類は、圃場に植えたままである程度は出荷時期を伸ばしたり調整することができますが、トマトなど果菜類は過熟になると商品価値がなくなるので適期に収穫せざるを得ません。だから、果菜類は市場にモノがある時期とない時期を繰り返し、相場が変動しやすい。こうした事情から、どうしても果菜類の相場と産地側の再生産可能価格※にギャップが生まれてしまうんですね。

※再生産可能価格:生産されたものから得た利益を基にして、また新たな生産を行うことができる販売価格

機能性表示など付加価値をつけた野菜が

増えてきましたが、

どのようにお考えですか。

大竹社長例えば近年、機能性表示をしたトマトを店頭でも見かけるようになりましたが、一般的なスーパーでは、「10円の価格差ならトマトのメイン売り場の横に並べてもいいけど、100円の差があったら棚の端っこの方に数パックあればいい」なんていう扱いになるんです。良くも悪くも相場が影響するんですよね。もちろん、こうした量販店の考え方は、デフレ傾向を背景とした低価格志向が大きな影響を及ぼしていると思います。

百貨店や高級スーパーなどの量販店では、

どのようなトレンドが見られますか。

大竹社長百貨店では野菜やフルーツのブランド化に熱心ですが、農産物、特に野菜は季節や年によって味や品質に差が出やすいので、厳密なブランドの維持が難しい。高級量販店が消費者に支持されている理由は、産地ブランドというより、むしろそのお店のブランドネームによる付加価値感や、このお店のモノだったら間違いないという安心感なのではないでしょうか。

自戒も込めて申し上げるのですが、百貨店などの高級量販店が取引をしている卸売業者は、野菜やフルーツといった旬の青果物のPR戦略がまだまだ消費者のライフスタイルに追いついていない感があります。これからの時代は、私どものような卸売業者もウェブサイトはもちろん、ツイッターやフェイスブックといったSNSを上手に活用して、高級量販店での集客アップをサポートできるような活動を展開していかなければならないと思っているんです。

選ばれる産地であるためのポイント、

条件は何ですか。

大竹社長最大のポイントは、量販店さんが望む「品目・出荷時期・出荷ロット」を満たせるかどうかです。弊社ではバイヤーさんから「去年、欠品で痛い目にあって…」なんていう相談をよく受けますが、私どもは常に産地に対してアンテナを張っているので「こんな産地がありますよ」と紹介できる。産地には、すぐにバイヤーさんを直接連れていきます。人間同士のフィーリングや情みたいな感覚もあって、そのほうが話が早いですからね。そうしたフットワークの良さが、産地と量販店を結ぶ卸・仲卸会社である弊社の強みでもあります。

それから、物流も重要なポイントの一つだと思います。いちから物流を構築するとなると時間もかかるし、リスクも派生しやすくなるので、物流がきちんと構築されている産地であることが大事ですね。また、相場の変動に対応しやすい産地であることも重要になります。

生産法人や農家の方が、卸売会社や小売店に農産物を売り込む際の

アドバイスを

お願いします。

大竹社長 若い方が売り込みに来られると印象に残りますね。熱意もあるし、将来性みたいなものも感じられるから好感度が高い。普段からパソコンやスマートフォン、タブレットといったデジタルツールに精通しているという点でも若い方は有利です。弊社からの発注はメールで行うことが多いですし、推奨はしていませんが、担当社員によってはLINEで発注などのやりとりをする場合もありますからね。

それと、最近は6次産業ブームでトマトジュースなどの加工品まで手がける産地も多いのですが、単につくるだけではダメだと思います。ちゃんとニーズを調べたり、付加価値をつけたりしないと、店頭で売れる商品にはなり得ません。

また、個人経営のレストランでは、珍しい野菜がほしいというニーズがあります。例えば、中華では油で調理してもヘタッとならないしっかりとした野菜だとか、イタリアンでは、珍しいハーブや昔のように土臭いトマトなどを希望するシェフが多いですね。

「食」に関する社会貢献のための団体を

立ち上げられたそうですね。

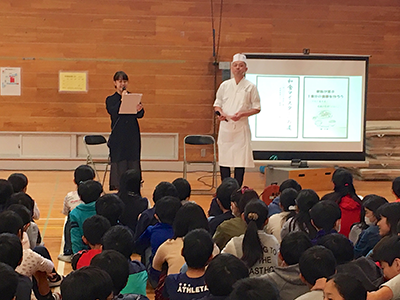

具体的には、市場流通上等の理由で私どもが販売できなかった野菜を乾燥野菜にして防災の備蓄品にしたり、米粉の給食調理を受託したり、小中学校向けに料理講習会を実施するなど、メンバーシェフの方々にご協力いただきながら活動をしております。また、2年前から弊社3階に「築地キッチンスタジオ」を開設し、フードロスをテーマにしたイベントの開催など「ChefooDo」の活動拠点としての活用がスタートしました。最近では、それ以外にも、シェフが産地の特産品でつくる料理の試食会をバイヤーさん対象に開催したり、種苗会社が開発した新品種の試食会を実施して、ビジネス展開にも活用しています。

御社で住化ファームの野菜を

販売していただいていますが、

住友化学にはどのようなことを

期待されますか。

大竹社長 いま岡山で実施しているスマート農業の実証実験に参加しているのですが、これはドローンで撮影するキャベツやたまねぎの生育状況動画を、遠隔地からリアルタイムで確認できるシステムです。これがうまくいけば、私ども卸売会社が産地に足を運ばなくても済むようになります。住友化学は資本力のある大きな企業なので、肥料や農薬の販売や農産物の生産だけでなく、こうしたスマート農業への参画や農産物の小売展開まで手がけることができるはずです。将来的にそうしたトータルな事業で、パートナーシップを組めるようになるといいですね。

今後のビジョンについてお聞かせください。

大竹社長現在弊社では、東京と大阪に物流拠点をもっているのですが、今後は北海道から九州まで全国の産地から直接集荷できるような物流拠点を、主要産地につくりたいんです。これは現地の生産法人やパートナー企業と組んででもやりたい。そうすることで、各地域の生産法人や農家さんの物流費軽減と、地産地消につながります。私どもの調達力のパワーアップにもなりますので、ぜひ青果物卸の全国ネットワークを構築したいですね。